それは、朝廷や国司が特に指定したものではなく、諸国において由緒の深い神社、信仰の篤い神社が勢力を有するに至って、おのずから神社の序列が生じ、その最上位にあるものが一の宮とされ、以下二の宮・三の宮・四の宮と順位がつけられたものです。

しかし、時代の変遷とともに変化もあったようで、一国内に二社以上の「一の宮」が存在するのはそのためです。なお、一の宮の称は一国についてだけでなく、一郡・一郷の、また一社内各神殿での一の宮・二の宮などという称も行なわれました。「全国一の宮会」は、これら古い由緒と地域の信仰の柱となっている「一の宮」の古社が手を携え、ご神徳の発揚を目的として平成三年十月八日に発足したものです。

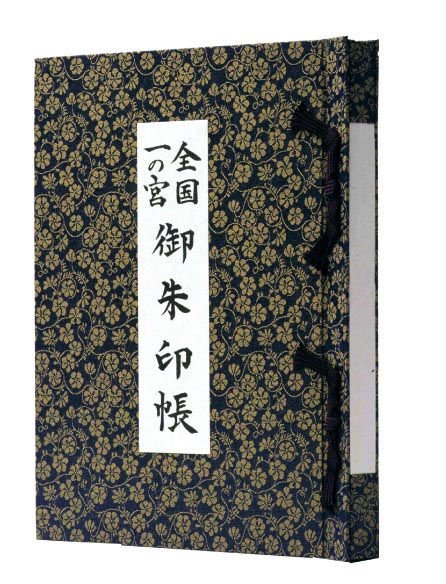

江戸時代前期の神道家・橘三喜は、延宝三年(一六七五)から元禄十年(一六九七)にかけ、二十三年の歳月を費して全国の「一の宮」をはじめ諸社寺に参拝し、『一宮巡詣記』全十三巻を著しました。これを契機に庶民の間にも一の宮 参拝の風が広まり、多くの人々が巡拝しました。現在、神社は自然保護や環境問題に対する意識の高まりとともに、日本人の精神のふるさと、文化の源流として改めて脚光を浴びております。この度、「全国一の宮会」の共通頒布品として、『全国一の宮御朱印帳』を奉製いたしました。

一の宮に該当する神社の選定につきましては、神社本庁調査部で作製した『全国一の宮表』(昭和三十六年一月二十三日付)、宮地直一『神祇史体系』、『大日本一宮記』(「群書類従」神祇部所収)、岡田正利『一宮巡詣記抜粋』を基とし、歴史的に一の宮を名乗ったとみられる神社を網羅しました。 なお、巡拝は全国の旅になりますので、北海道、沖縄などの由緒ある神社を「新一の宮」として併記しました。神社名称につきましては『全国神社名鑑』の記載に準拠いたしました。

御朱印とは

諸国一の宮に御鎮座する神々、天津神・国津神・八百万神に直接参拝できる事はこのうえもなく、生きている喜びを感受できることです。 巡拝を重ねて御朱印帳にご神印の数が増えるにしたがって、知らず知らずのうちに自らの充実が感じられてきます。

古代からわれわれの祖先が畏敬し、神聖な地として今日まで継承してきた清き地に身を置き、手を合わせ、拍手を打つ行為だけで、清く、明るく、素直な心、清浄なる空間・時間を自然にすごせるからです。

自ら巡拝して、これを受時するものは、必ず神々のご加護に依り請願の祈願が成就し、現世から未来への光を与えられます。そればかりではなく自ら意思の証として、この御朱印帳は輝き家宝となります。末永く護持される事を祈ります。

全国一の宮御朱印帳 冒頭の文

一の宮巡拝

諸国一の宮

一の宮巡拝は、古代の神厳がそのまま残っていて、神域に身体を置き理屈ではなく、神様に感謝の心をいだくだけで己の何かが変ります。環境的にも清浄な地が残されています。これは多くの巡拝を完拝された方は経験されています。この巡拝者のためのつくられたガイドブックで、携帯に便利なようにポケット版のカラー印刷・写真・地図を豊富に入れました。

『諸国一の宮』は、巡拝の旅のお役に立つように工夫してつくられた資料であり、ガイドブックです。

内容

一宮考・古代自然信仰・神々の系統・大祓祝詞

畿内の一の宮・東海道の一の宮・東山道の一の宮

陸奥の一の宮・北陸道の一の宮・山陰道の一の宮

山陽道の一の宮・南海道の一の宮・西海道の一の宮

新一の宮・一の宮の鎮座地・旅の基礎知識