神社建築

日本の古建築は大別して大陸渡来と、もともと日本に発生し発達したものとの二大系統の様式がみられる。神社建築は日本の住宅と関連してできたものと考えられている。出雲大社を最古とし大鳥造・住吉造をへて春日造に発展するものと、伊勢神宮の神明造から流造へいくものと二大流がある。最初は本を半開きにして伏せたような形の屋根、したがって隅棟がなく両端に妻をあらわしている切妻造の形で、妻入が必然な形となった。しかし、柱を用いて屋根を支えることになった妻入は必然の形ではなく、屋根の流れの方向の平に出入り口を自由に設けることができ、この様式が伊勢の内外宮本殿に代表される。これが外来の寺院建築の影響を受けて屋根に反りができ、柱や扉などに丹や黄土を塗ったり、装飾文様を描き、さらに後世になると寺院建築とほとんど区別のない華麗な神社建築が出現する。日光東照宮・談山神社などの社殿がその例である。それらは平安時代以後の密教の影響による神仏混交の結果で、神社はほとんど仏教の傘下に入れられてしまった。室町時代中期以後になると中国地方から九州の一部、土佐の地方に本殿と拝殿との間に相の間、あるいは幣殿のごとき建物を設け、それらを結合した社殿が桃山時代から江戸時代初期にかけて権現造として流行する。

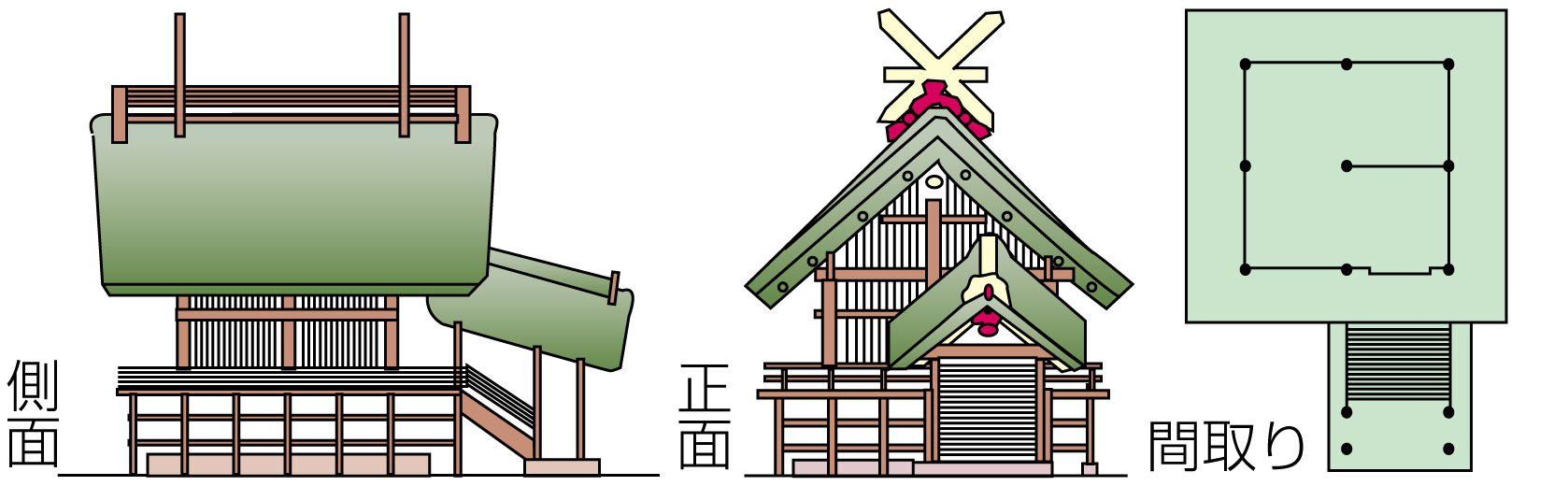

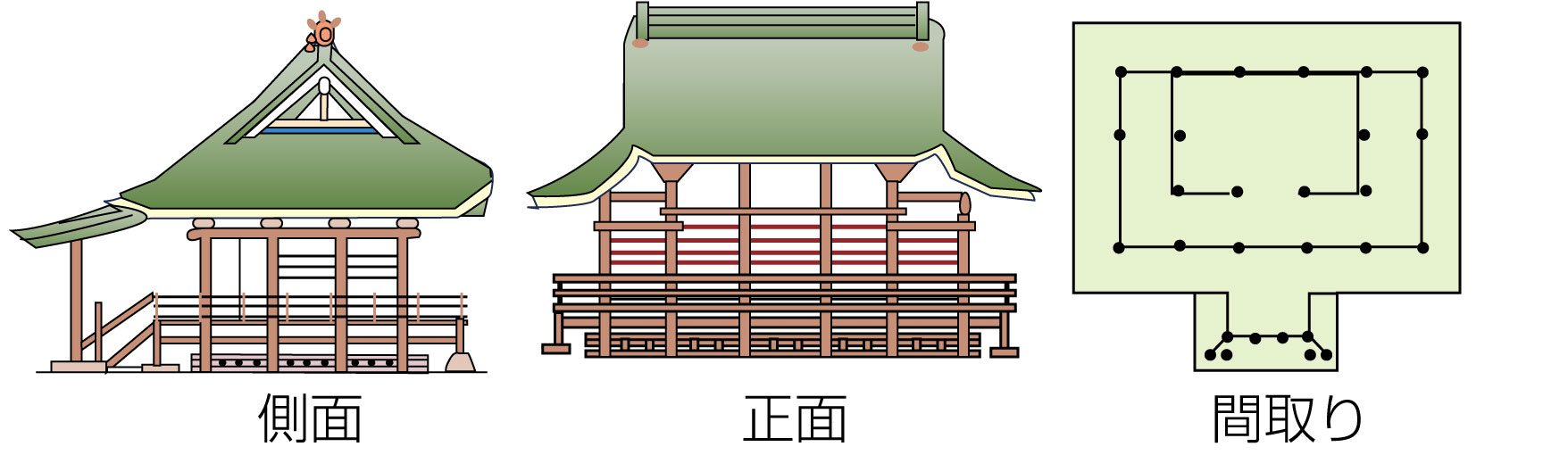

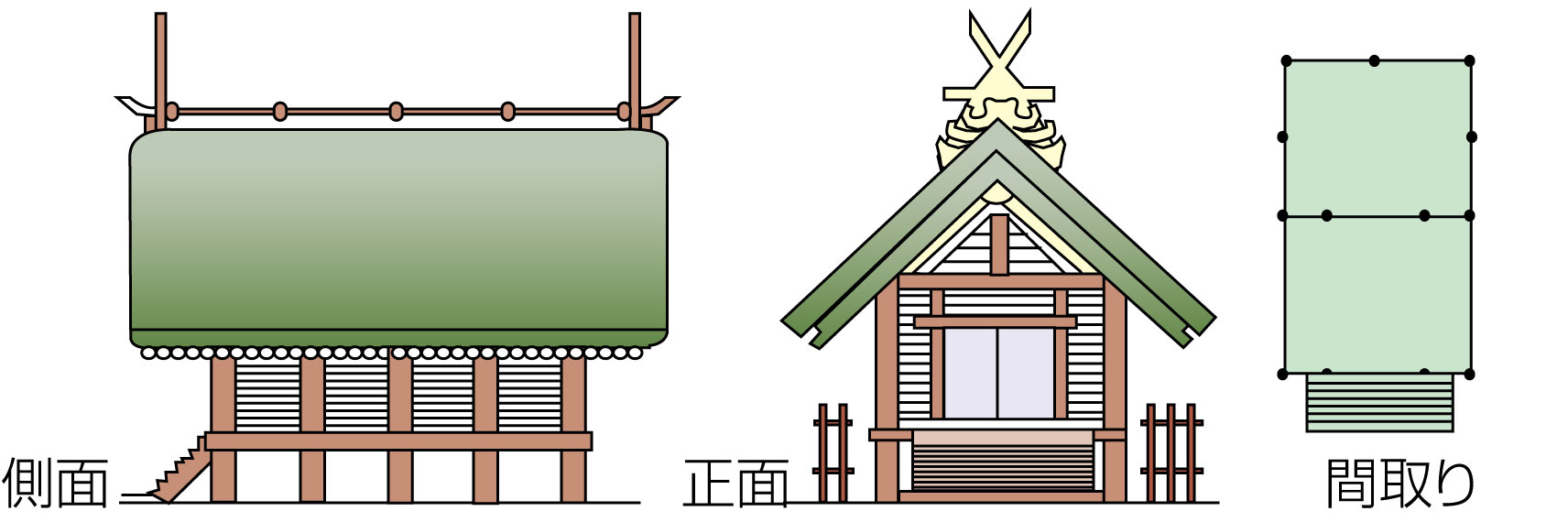

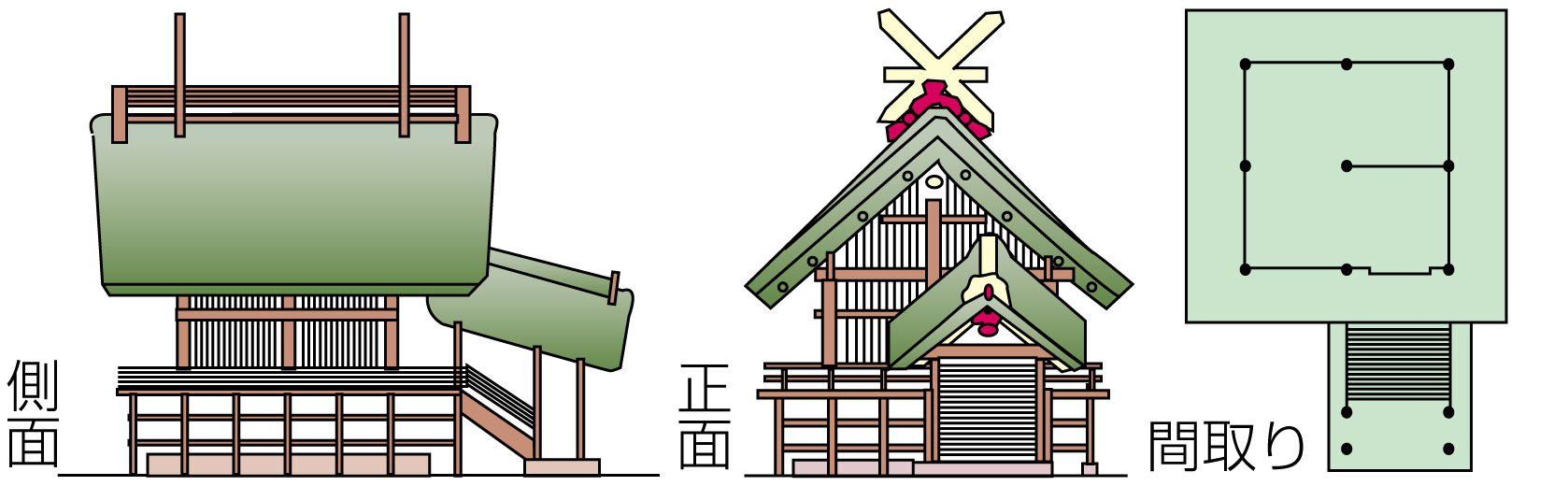

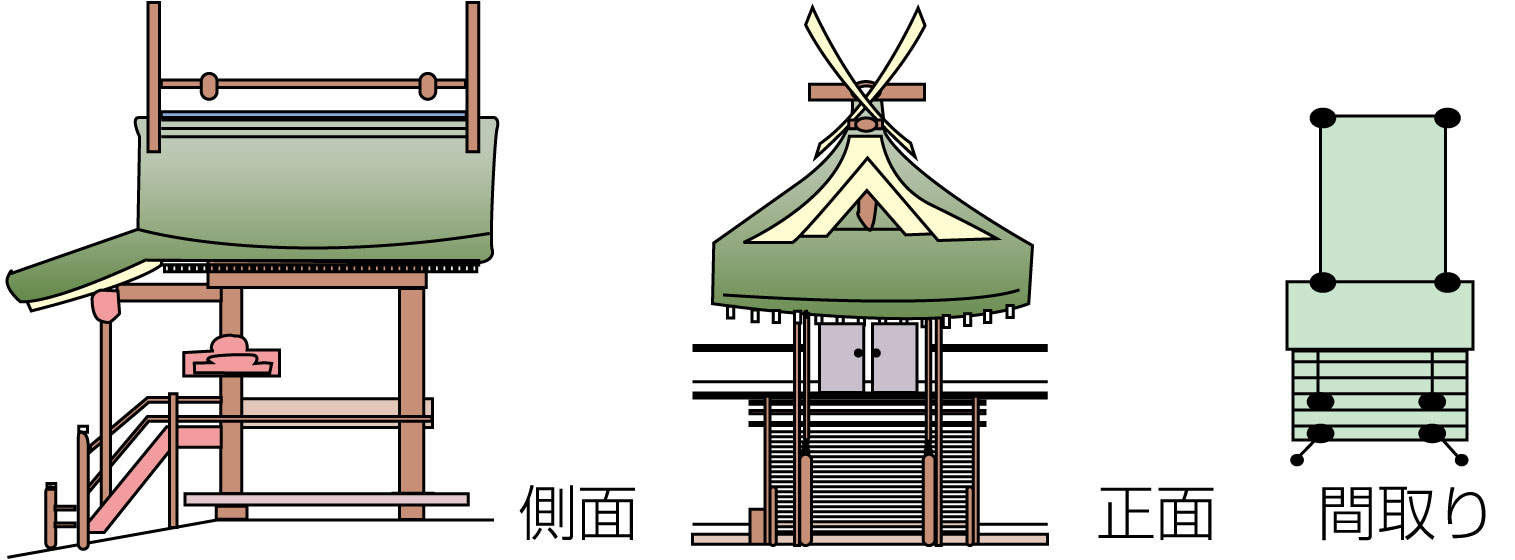

大社造

日本最古の建築様式を伝えるものである。日本の家屋の最初の形は切妻造の屋根のみ地上に建て、その前後に壁体を造り、一方に入口を設ける。壁体の中央に棟木を支える柱が立つ、したがって入口は中央の柱の一方に片寄って設けられる。つぎの段階は柱が立ち、床ができ縁側や入口への階段を造る。この様式を伝えたのが出雲大社本殿である。千木は屋根を組立てる合掌木の先端、かつお木は棟を強風に飛ばされぬための押さえ木である。神殿の神座の位置が一隅に置かれているのも神社発生初期の様式を伝えるものである。

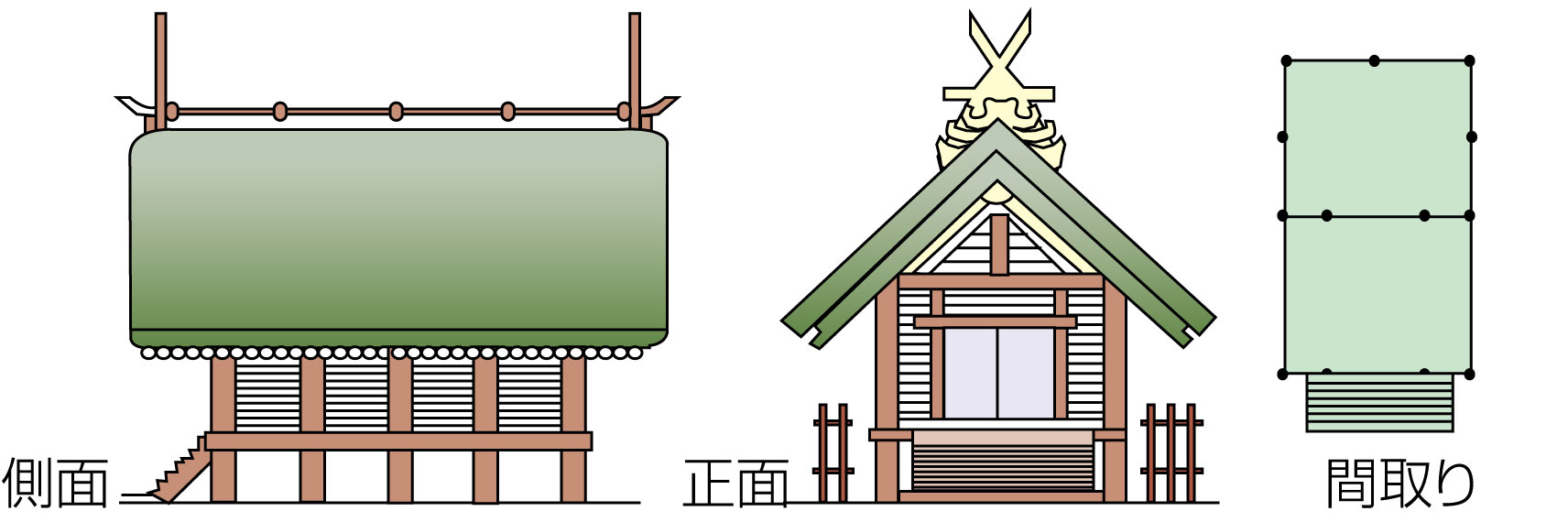

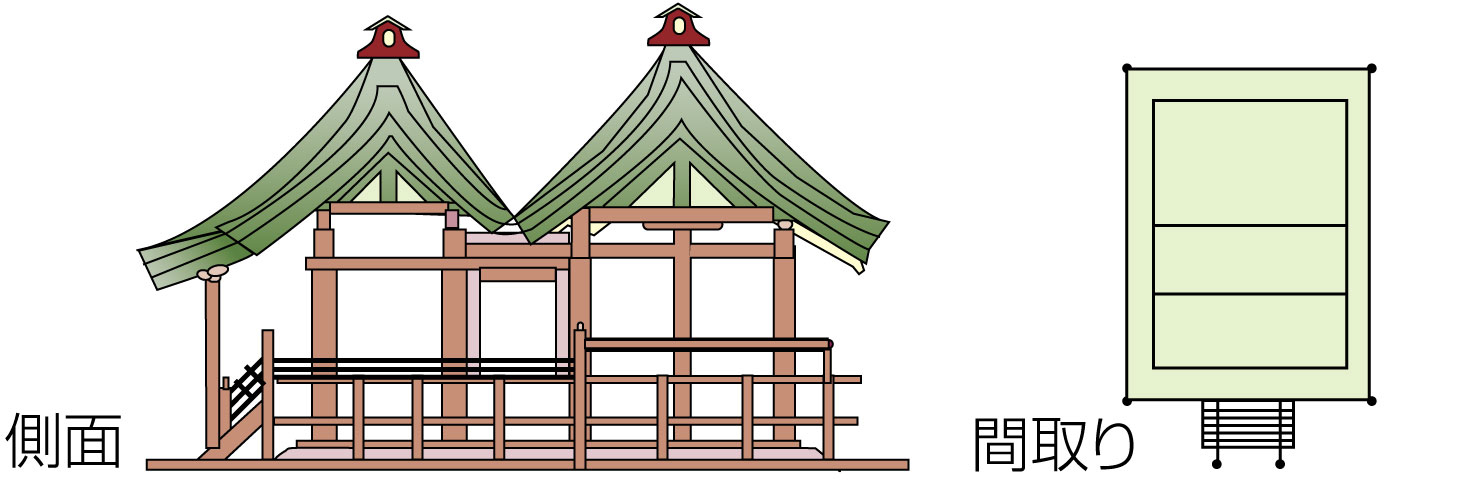

住吉造

切妻造妻入で大鳥造の内陣・外陣の深さが各一間であるのに対して、二間となっているので様式の一進展が認められる。古式を伝える代表が大阪住吉大社本殿である。四社殿が西面して並列に建てられている。

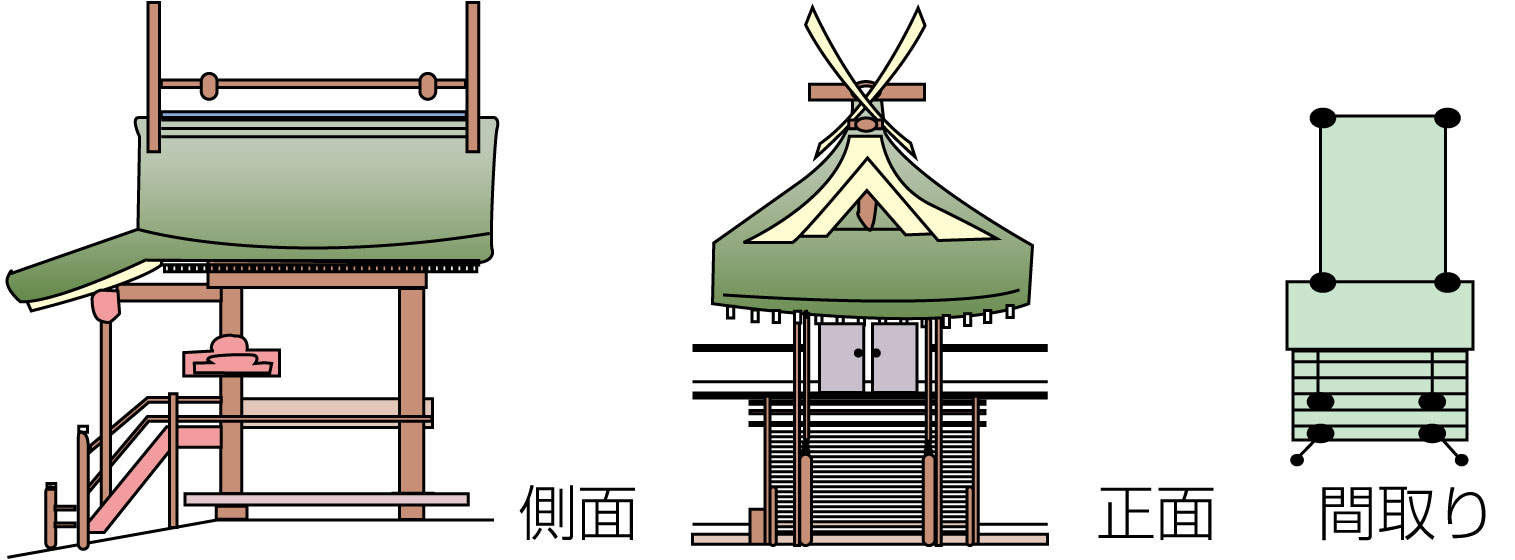

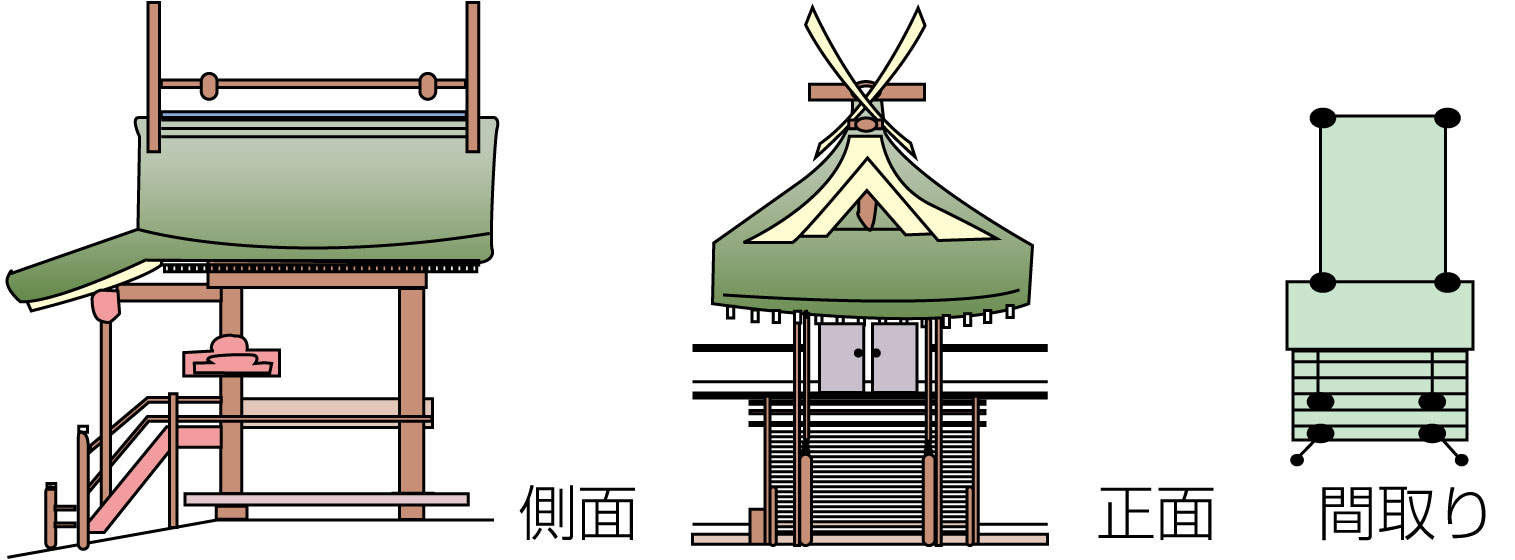

大鳥造/

大社造から一段の進展をみせ、礼拝の対象という神殿の目的に適合した形式を整えてきた。切妻造妻入、二間四方の大きさで、外観は大社造とほぼ同様であるが縁はなく、背面両側はそれぞれ二間で、正面のみ一間となり、入口は中央で階段が付けられている。内部は中心の心柱を去り、仕切を設けて前後を内外陣に区画し、その中央に扉を開き、神座は内陣中央に正面を向けておかれている。左の間は蔀戸になっている。住居的形式を残している大社造の段階を脱し、神殿らしい形態になったことに特色がある。代表的実例は堺市の大鳥神社本殿である。

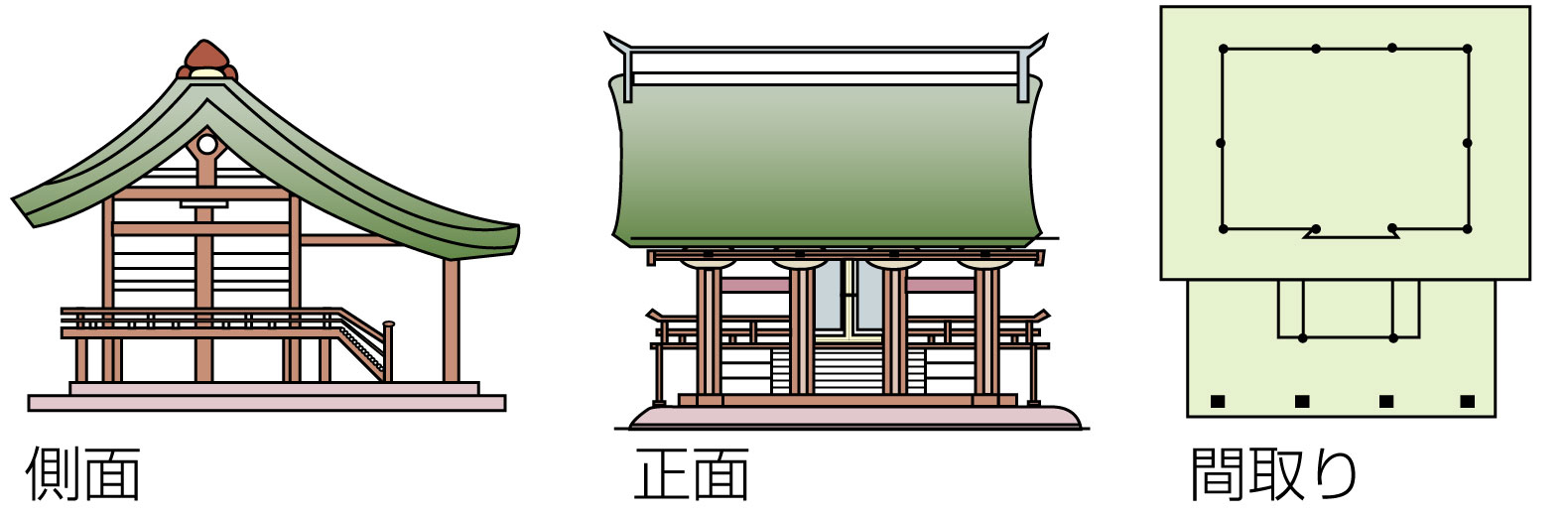

春日造

奈良時代後期に成立したと考えられている。切妻造妻入の社殿の正面に廂を付けた形式である。春日大社本殿が代表の実例である。隅木を用いず正面の破風が廟の奥を軒先まで突き抜けており、一見入母屋造にみえながら実はそうでないところに構造的特色がある。屋根は反りを付け、木部は丹塗りとするなど寺院建築の影響を受けている。一間社を普通とするが三間社もあり、連結形式のものもある。三仏寺納経堂や円成寺春日堂・白山堂は春日造の古い遺構である。

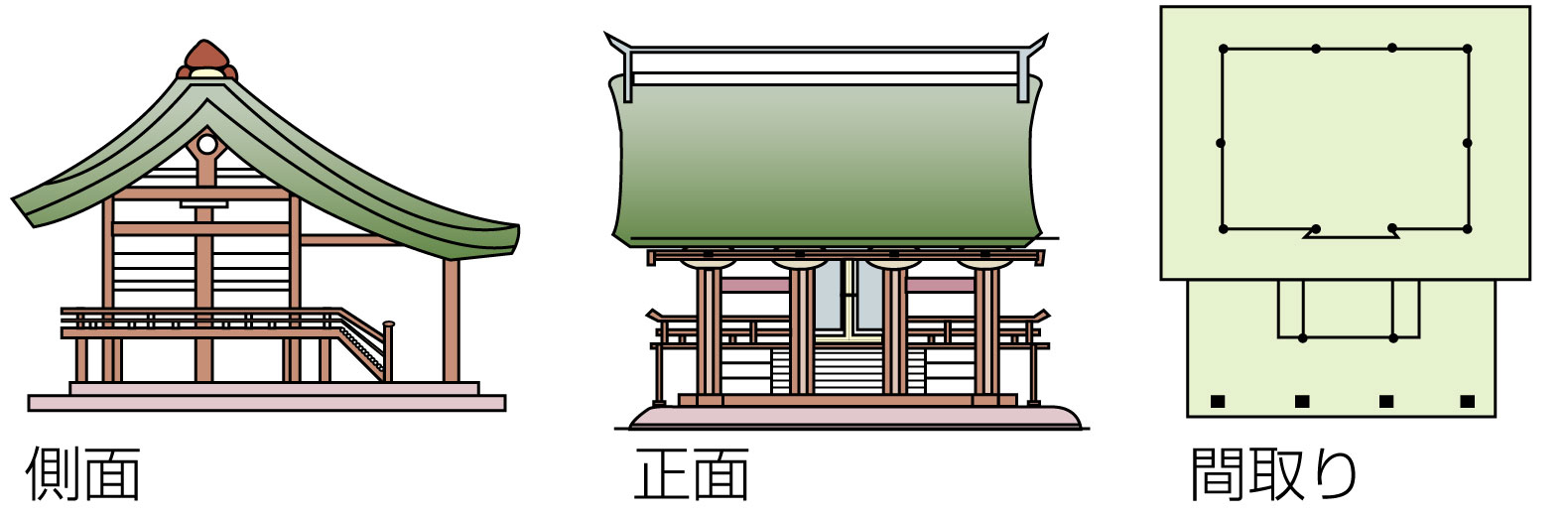

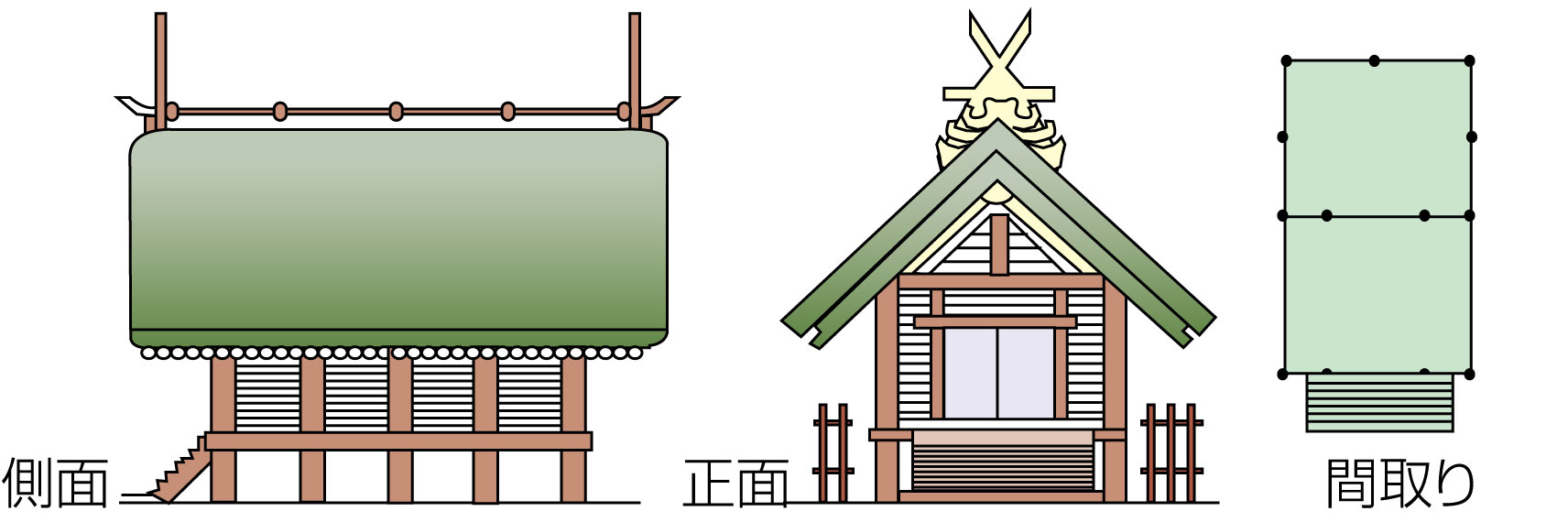

流造

一間社流造、二間社流造などとよび、様式の簡単なことから鎌倉時代以降、過半数が流造である。切妻造平入りの屋根の前流れが前方にゆるやかな曲線を描いてのび向拝となるのを特色として、平安時代初期に成立したといわれている。現存する最古の遺構は、平安時代後期の宇治上神社本殿で、社殿が三殿並立して全体一棟の覆屋のなかにある。京都の上及び下賀茂神社本殿が代表的な実例である。

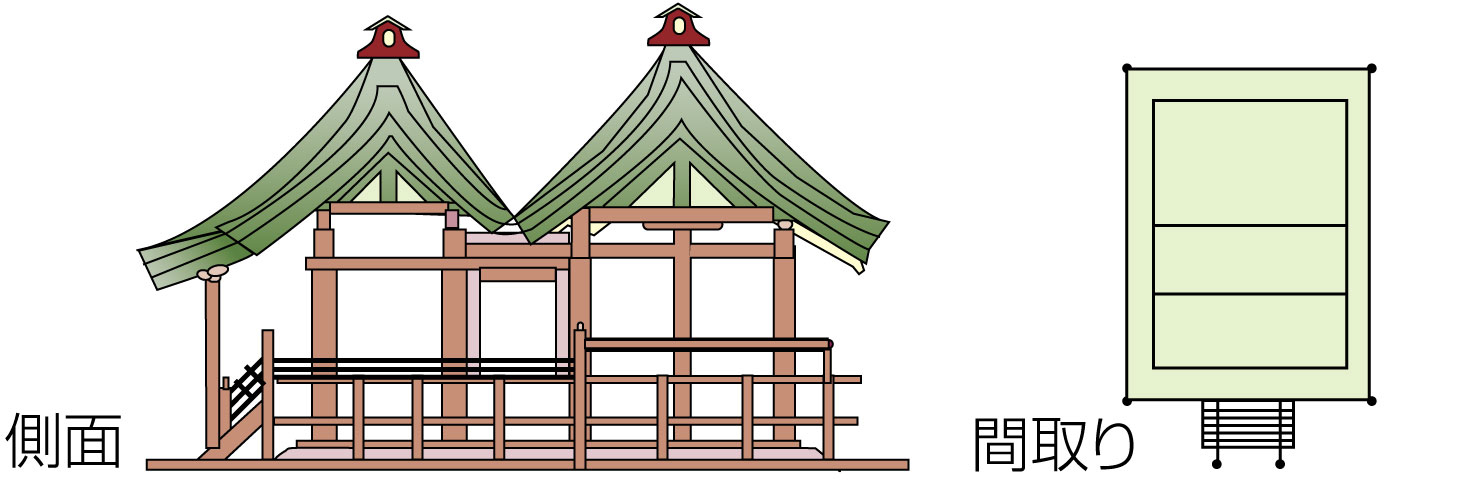

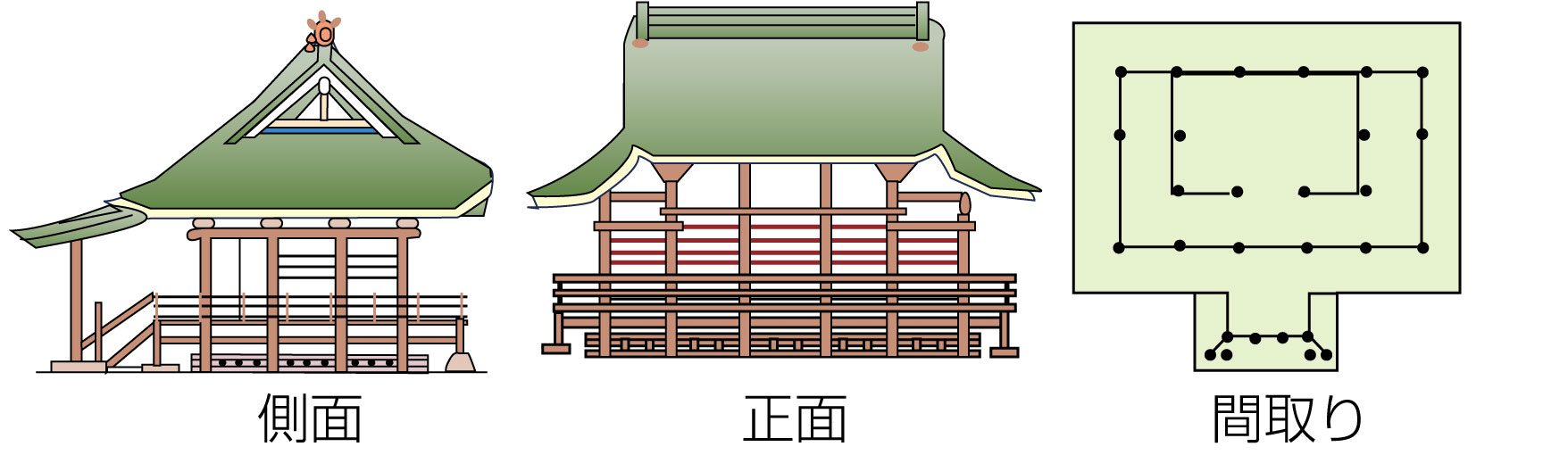

日吉造

日枝造・聖帝造ともいう。比叡山坂本の日吉神社社殿の様式である。桁行5間、梁間四間、入母屋造の背面一間通りを垂直面で切断した形に成り正面より見れば入母屋造で背面からみれば入母屋造の左右の軒先を垂直面で切断したような特殊な様式を示している。これは比叡山延暦寺の鎮守として、とくに後方山上の伽藍に対する意味から廂を高くしたものといわれている。平安時代初期に春日造・流造・八幡造とともにできた神社建築の新様式の一つとして知られている。

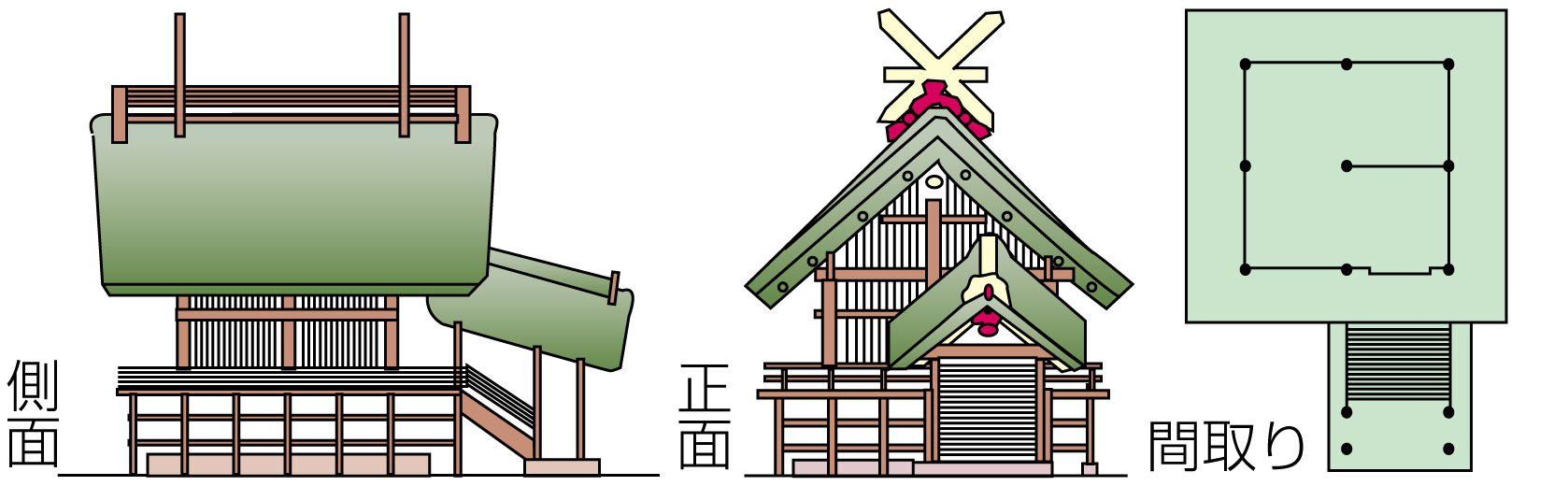

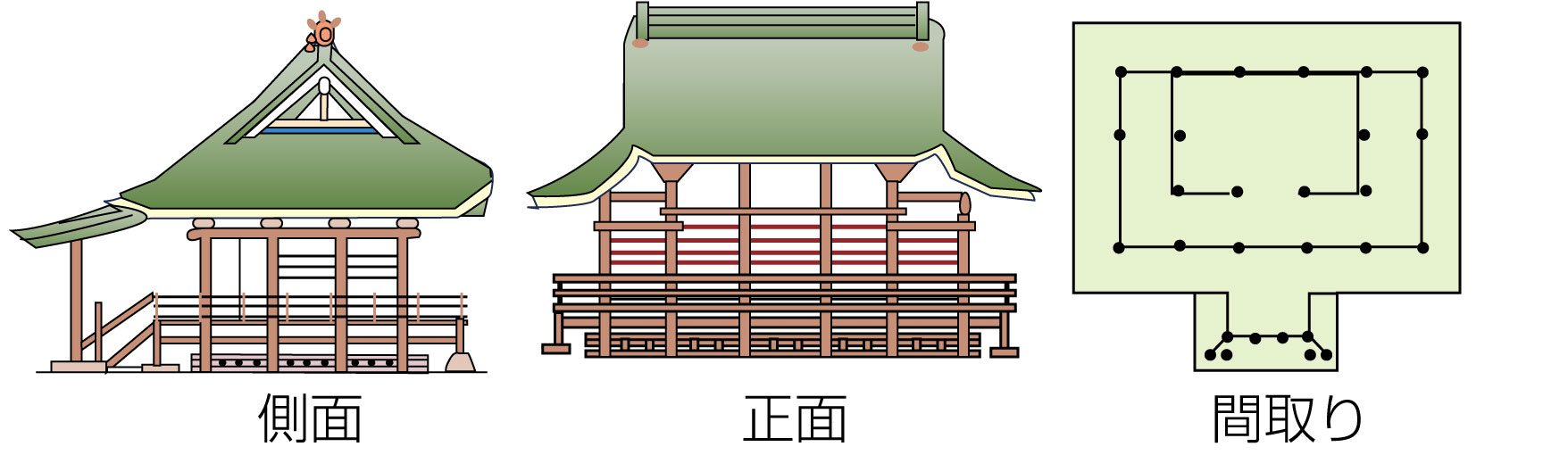

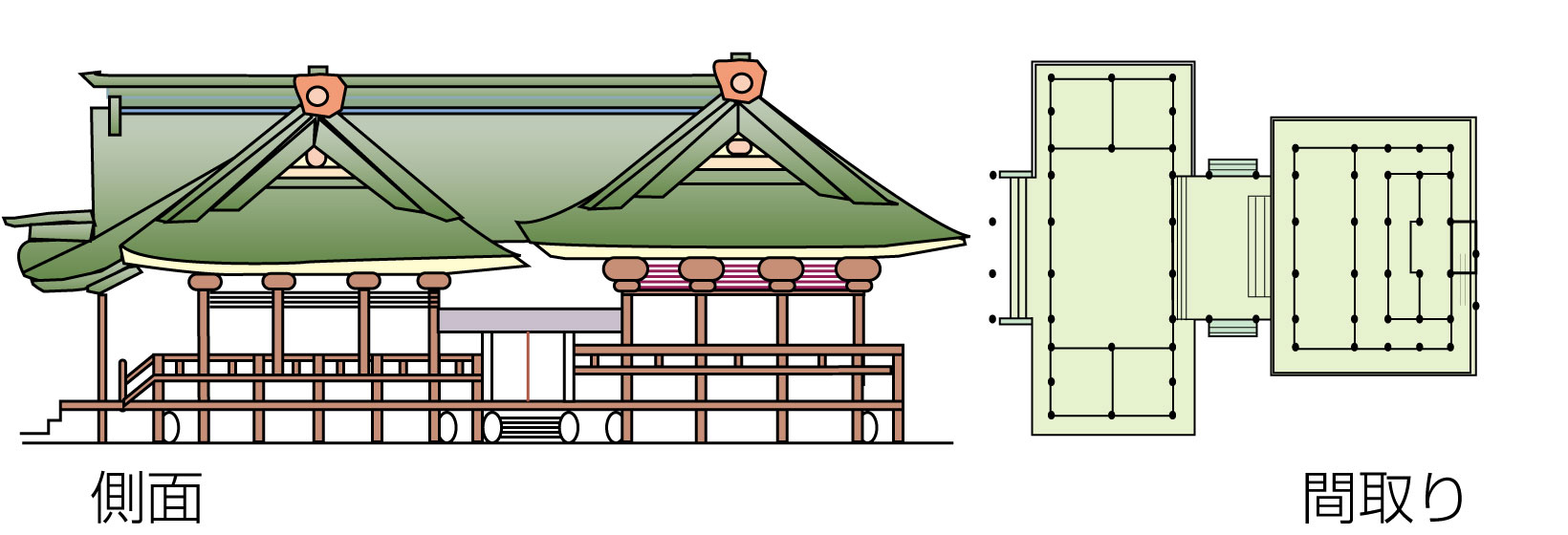

権現造

八棟造の別名がある。本殿の前に拝殿を並べ、その中間に相の間で連ねた形の社殿様式をいう。日光東照宮の社殿が代表的で、その祭神が徳川家康、すなわち東照権現であるところから権現造の名がついたという。しかしこの社殿様式は鎌倉時代末期、禅宗伽藍の開山堂様式にすでに成り、神社建築においても室町時代にほぼ完成し、桃山時代に京都の北野神社社殿、仙台の大崎八幡社殿に好例が現存する。権現造の先駆様式が土佐神社・箱崎八幡宮・吉備津神社・山口県古熊神社など西日本に多い。

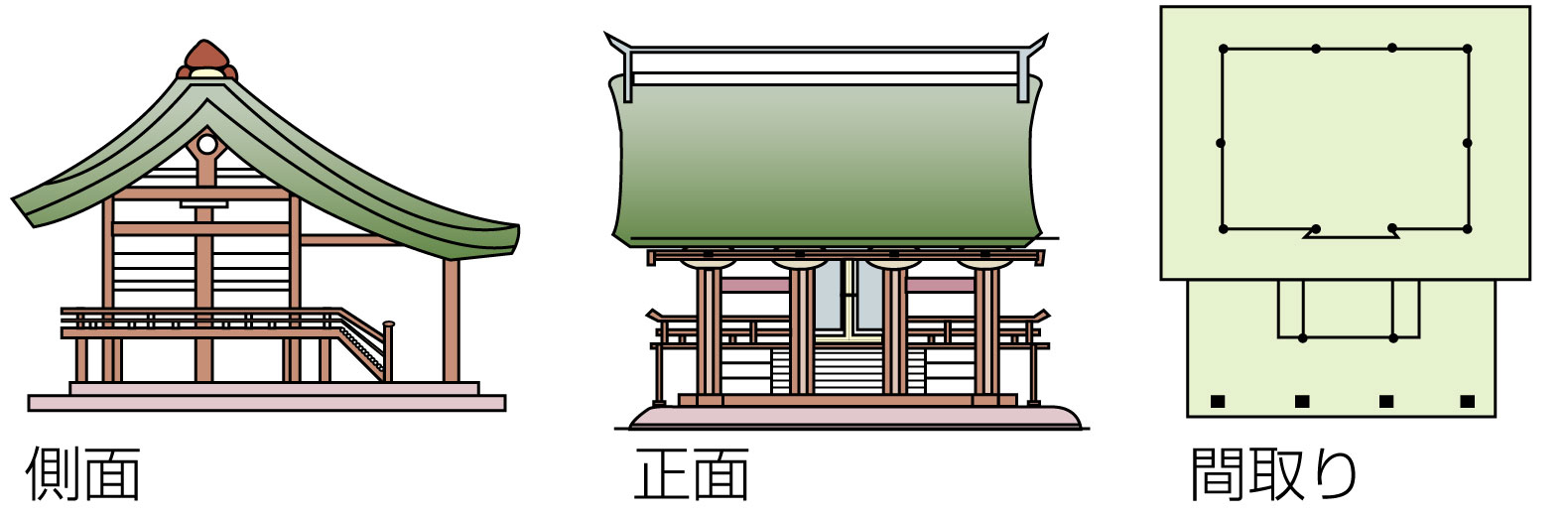

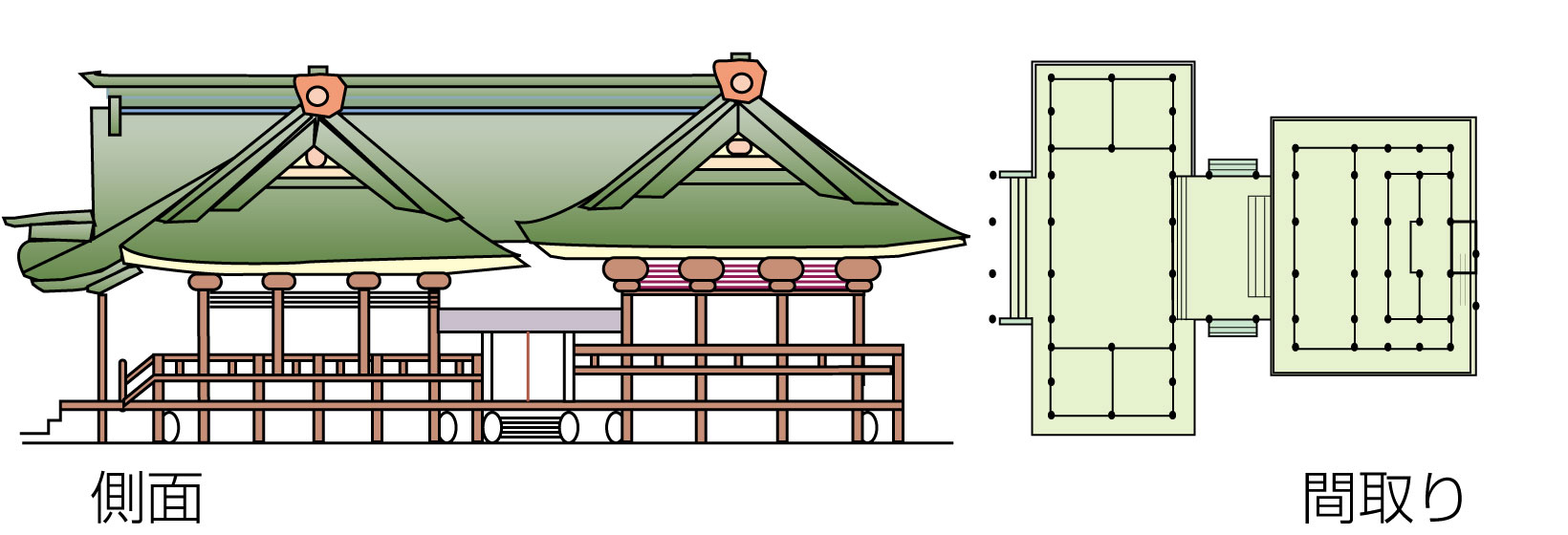

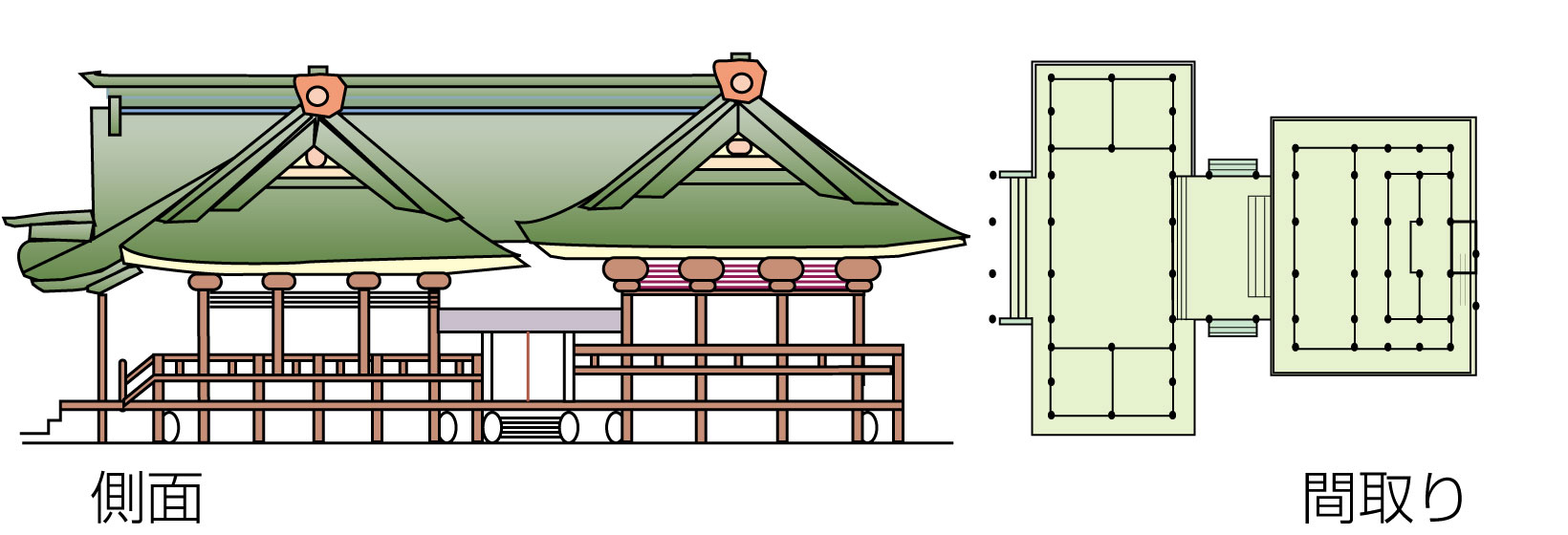

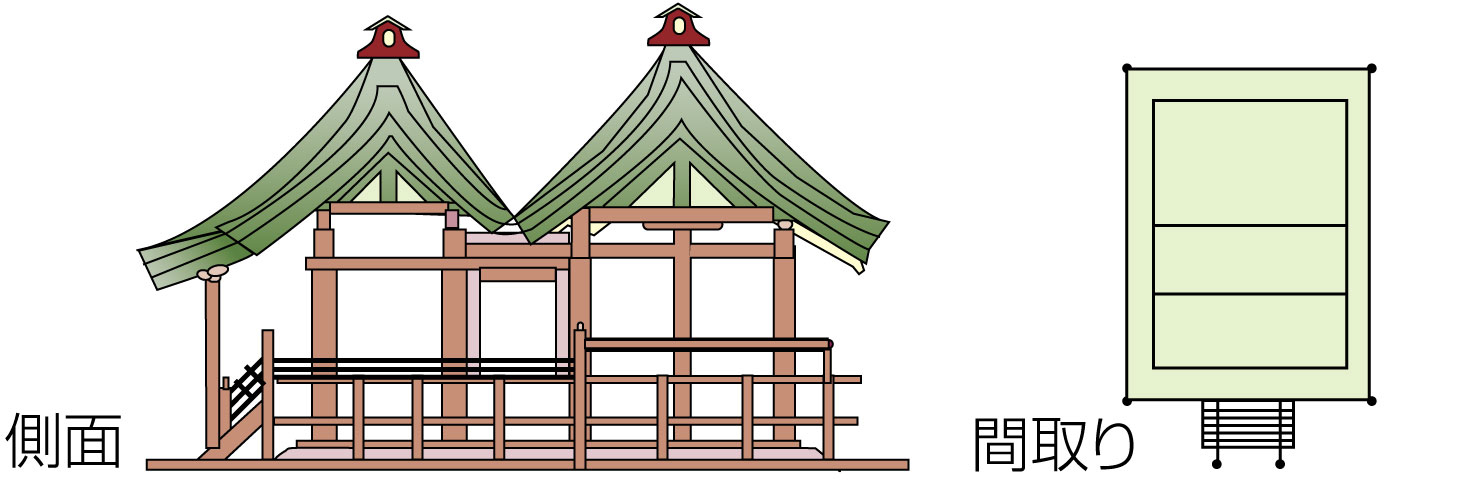

八幡造

切妻造の本殿と拝殿とが前後に軒先を接して並んだ様式で、屋根は反りがある。両殿の相接した軒下の部分は相の間として使用されている。雨天などの場合、従来の様式より祭事などが容易になった。これは寺院建築の影響で屋根には反りができ、柱や梁などに丹塗りするようになった。代表は宇佐八幡宮で、八幡造になったのは弘仁年間(810〜823)といわれている。

関西地球散歩 旅の基礎知識より

一の宮とは

旅の基礎知識

鳥 居

神と神社

物忌・禊・大祓

古代信仰

天津神

延喜式

祝 詞

神仏習合

神社建築

神楽

関西地球散歩より

お申込方法

ファックス申込用紙

ファックス申込用紙